LOGIC効率的で再現性のあるスイング

効率的なスイング作りのための必須条件

前述したお話に重複する部分もありますが、具体的に、効率的なスイングを作るためのキーワードを挙げてみましょう。

クラブのタメからリリースの流れ

フェースターン/ローテーション

地面反力の利用

捻転差

遠心力・振り子の支点を作る

縦にエネルギーを放つ

3次元の立体的(動物的)ボディアクション

オンプレーンスイング

表の力を放つために裏方の力を担保する

A. クラブのタメ・リリース B. フェースターン

まずは長いクラブシャフトを効率的に(ムチのように)使うことが大切になります。そしてインパクトではボールをクラブフェースで包み込むような感覚がゴルフクラブという特殊な(シャフトが長く、シャフトの延長線上からヘッドの重心がズレた”偏重心構造”をした)道具を扱う上で必須となります。

また、腕の”肘から先”の動きは神がかり的にクラブのフェースアクションと連動します。肘から先と言われると、馴染みがないかもしれませんが、日常生活でも「水を切る」時など、誰でも自然と肘から先を中心に腕をローテーションさせながら手首をスナップしています。この肘から先の運動を中心にゴルフクラブをコントロールすることで、捕まった強いボールを打つことを可能にしてくれます。

また、フェースを返さないツアープロが最近増えてきている、といったような分析・解説をよく見聞きしますが、そもそも偏重心構造をした特殊なゴルフクラブという道具の重心をコントロールする際には、必ず「フェースを返す感覚」は必ず必要で、ここを掘り下げないと本質的なスイング改善にならないことが多いです。

2つのリリーススタイルの画像はYouTubeのスイング動画から引用、そしてそれをアレンジ。

2つのリリーススタイルの画像はYouTubeのスイング動画から引用、そしてそれをアレンジ。

C. 地面反力の利用 D. 捻転差

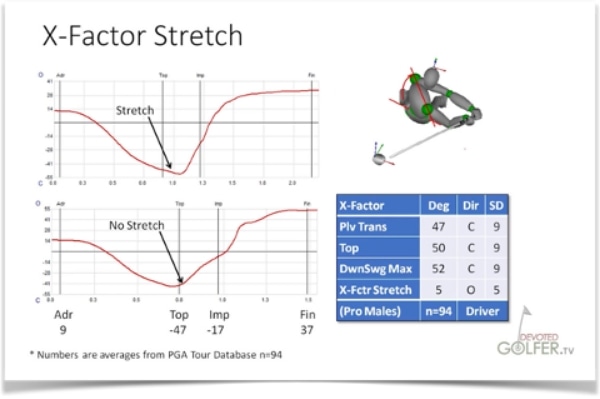

飛距離を高める云々の話で必ず引き合いに出される地面反力や捻転差。この2つは実は強い相関があります。地面をしっかり踏みつけるように身体がダイナミックに動けば、自ずと捻転差を作りたくなります。床反力を上手く利用して捻転差を生み出すためには、姿勢が大切で、股関節や胴体周りが柔らかいアスレチックな身体が理想です。がしかし、身体が硬い方でもご安心ください。あくまで身体を緊張させず、”ロック”しなければ、大きな問題ではありません。ただ股関節や胴体周りが柔らかいに越したことはありません。顕著な例がジュニアゴルファーです。筋力がなくても遠くへボールを飛ばせるジュニアゴルファーは、股関節や胴回りが柔らかく、身体を固める癖がない。これが大人との大きな違いです。

DEVOTED GOLFER (YouTube チャンネル)より引用

DEVOTED GOLFER (YouTube チャンネル)より引用

左:Dr. Kwon’s Golf Biomechanics セミナー資料より引用

左:Dr. Kwon’s Golf Biomechanics セミナー資料より引用右:BodiTrak資料より引用

E. 遠心力・振り子の支点を作る F. 縦にエネルギーを放つ

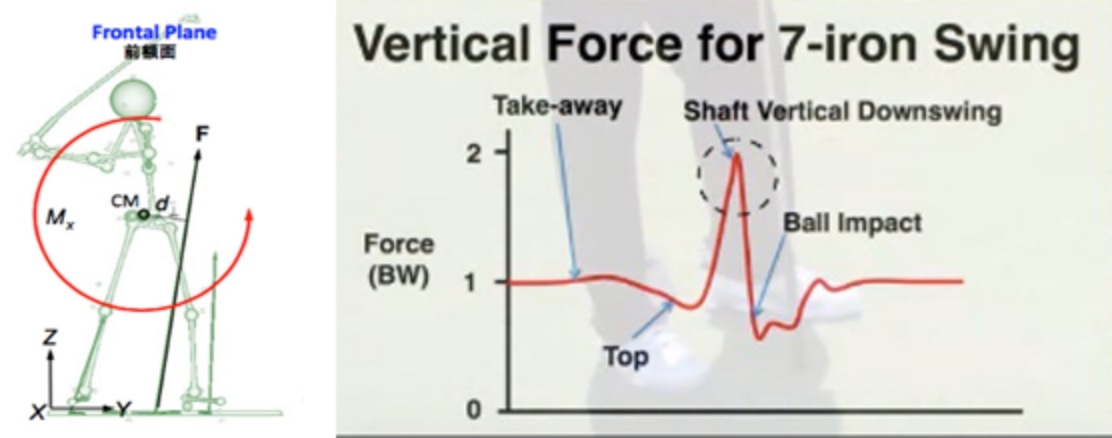

捻転差や床反力によって生まれるエネルギーとともに、クラブヘッドのエネルギーを生み出してくれるのが、両手首や背中/首を支点とした、特に下(と正面)方向へとエネルギーを放つ振り子運動です。例えば軸がブレて横に流れてしまえば、振り子の支点を作りにくく、エネルギーはロスするでしょう。アーリーリリースをすればもちろん言わずもがな。またインパクトで手元を引き込んでしまって肘が引けたり腕が伸びなければ、ヘッドは加速しません。効率的なスイングを目指す方は今一度これらを支点とする振り子運動を見直してみることをお勧めいたします。

また、インパクトエリアでグリップを通じてクラブに与える力の方向は、よくデモされるボール投げのイメージに加えて、地面に向かって正拳突きをするようなイメージを持つと、力を下方向に出す流れが掴みやすいでしょう。アマチュアゴルファーは下(縦)というより、ターゲット方向(横)へ力を出そうというイメージが非常に多いです。

Dr. Kwon’s Golf Biomechanics セミナー資料より引用

Dr. Kwon’s Golf Biomechanics セミナー資料より引用

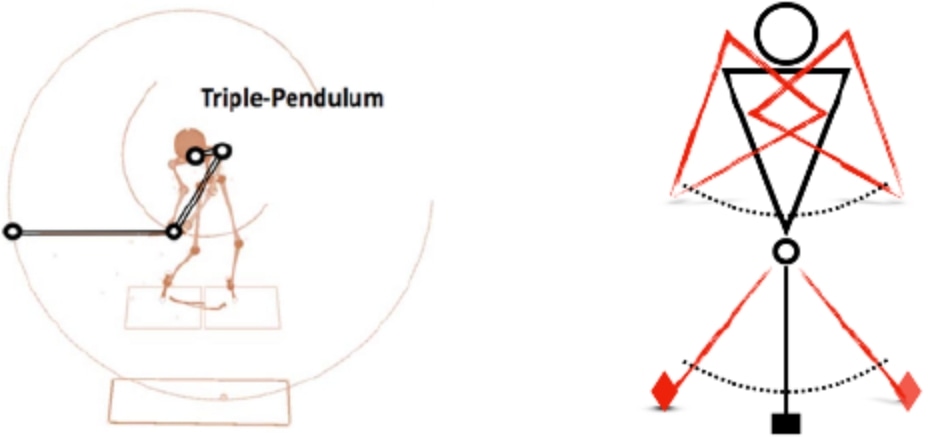

G. 3次元の立体的ボディアクション H. オンプレーンスイン

米国などのゴルフ理論先進国でも、ゼロ年代くらいまではスイング時のボディアクションを2次元的に解説されていました。しかし、ボディモーションを可視化できる高度な解析機(3Dモーションキャプチャー)などの登場により、欧米のゴルフ先進国ではスイング動作が3次元で解説される事が常識となっています。しかし日本では今だにコーチの感覚のみに依存した、間違った平面的な解説をよく目にします。

この立体的なスイング動作を踏まえた上でオンプレーンのスイングを考えていくと、クラブフェースのコントロールやクラブのリリースというものがより色濃く見えてきます。それによって、より的確にスイング改善に取り組むことが可能となります。

画像上: Five Lessons:『The Modern Fundamentals of Golf. Ben Hogan.』より引用

画像上: Five Lessons:『The Modern Fundamentals of Golf. Ben Hogan.』より引用画像下:Kwon3Dより引用

I. 表の力を放つ為に裏のベクトルを担保する

画像はあくまで”イメージ1”として見て頂きたいのですが、ダウンスイング以降の、スイング動作で力が掛かっている方向のイメージを示しています。遠くへ飛ばそうとして、アマチュアの方が力んでしまってスイングが崩れるのは、「裏方の力を担保せず」に、表の出力方向へ偏って力を出そうとするからです。要は身体の中で「引っ張り合い」を作ることが大切です。画像では青や黄色の矢印のイメージです。スイングを評価する時や、ヘッドスピードを高める時には、どちらかというとむしろ裏方の力(支える力、粘る力)に意識を向ける方が良いでしょう。

最後に

「是が非でもゴルフが上手くなりたい方」「どうしても飛距離を伸ばしたい方」

「付け焼き刃ではなく論理的に、効率的なスイングを作っていきたい初心者、中級者の方」

「スイングの再現性や欧米の最先端のスイング理論を取り入れたい上級者の方」etc…

身体の側面、クラブの運動・力学の側面から、適切な運動学習方法を用いてお客様のゴルフをサポート致します。

我流スイングから抜け出したい方、他のレッスンで上手くいかなかった方はぜひ当スクールを一度体験してみてください。どこよりもロジック(論理)と生徒様の感覚を大切に考え、上達をお約束します。

まずは体験レッスンをお試し頂ければと思います。

スタッフ一同、心よりお待ちしております!!